O historiador Raymond Ibrahim comenta sobre uma conferência ocorrida em janeiro no Cairo, tratando do assunto “reforma islâmica.”

Em grande parte desconhecida e não relatada no Ocidente, uma grande conferência de dois dias foi organizada recentemente pela Universidade Al Azhar, no Egito, e assistida pelos principais clérigos e políticos de 46 nações, de 27 a 28 de janeiro. Intitulada “Renovação no pensamento islâmico”, atualmente é a resposta mais significativa aos pedidos de reforma feitas pelo presidente egípcio Sisi, em 1º de janeiro de 2015 .

A conferência se concentrou nos tópicos mais prementes que afetam o mundo islâmico – e, em alguns casos, o mundo não islâmico -, incluindo os direitos das mulheres, o governo e a sociedade, e, é claro, a questão da “radicalização” e o surgimento de grupos terroristas jihadistas como o Estado islâmico , etc.

Eu assisti a muitos dos painéis com grande interesse e, nas próximas semanas, espero comentar alguns deles, mas por enquanto desejo discutir o que pode ser aprendido com as considerações finais do Grande Imame de Al Azhar (e bom amigo do Papa Francisco), o Xeique Ahmed al-Tayeb.

Primeiro, em acordo com os outros clérigos presentes, ele fechou as portas para a possibilidade de reformar um grande número de questões: “Renovação”, ele anunciou, “não é de forma alguma possível com relação aos textos que são irrefutáveis em sua certeza e estabilidade; quanto aos textos que não são inteiramente credíveis, eles estão sujeitos a ijtihad [reinterpretação, especialmente com base nas mudanças de circunstâncias]. ”

Em linguagem clara, os ensinamentos daqueles textos islâmicos que são considerados inteiramente confiáveis - principalmente entre eles, o Alcorão e alguns hadices, incluindo, segundo o sunnismo, todos os nove volumes de Sahih Bukhari – não estão sujeitos a nenhuma mudança; somente aqueles textos islâmicos secundários, incluindo muitos outros volumes de hadices, a sira (biografia de Maomé) e outras obras históricas, estão abertos ao debate.

O problema, é claro, é que muitos dos piores ensinamentos que assolam os mundos islâmico, e não islâmico, são derivados diretamente daqueles textos considerados inteiramente confiáveis. O Alcorão, por exemplo, permite claramente a escravidão sexual de mulheres não muçulmanas, o espancamento da esposa e, claro, a poligamia; o Alcorão exorta os muçulmanos a odiarem, e quando for conveniente, fazerem guerra contra não muçulmanos – pelo simples fato deles não serem muçulmanos.

A “tensão” resultante entre tentar “renovar o pensamento islâmico”, embora também não lide com certos textos e ensinamentos, pode ser vista nas considerações finais de Tayeb sobre a questão da jihad:

Jihad no Islã não é sinônimo de luta; antes, a luta praticada pelo profeta Maomé e seus companheiros é um de seus tipos; e é para afastar a agressão dos agressores contra os muçulmanos, em vez de matar aqueles que ofendem em [assuntos de] religião, como afirmam os extremistas. A regra da sharia estabelecida no Islã proíbe antagonismo para aqueles que se opõem à religião. É proibido combatê-los – desde que eles não combatam os muçulmanos.

Se pelo menos isto fosse verdade! o mundo teria se desenvolvido de uma maneira radicalmente diferente. Mas, infelizmente, as palavras de al-Tayeb contradizem mais de um milênio de teologia islâmica – inclusive como codificado nos textos, segundo ele, “que não podem ser questionados” – e na história islâmica.

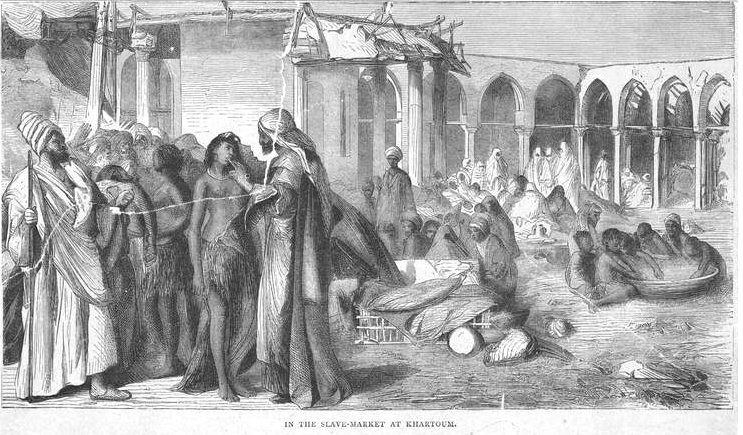

Começando com Maomé – cujas guerras posteriores têm nada de defensivo, mas foram ataques para capacitar e engrandecer a si mesmo e seus seguidores sobre os não muçulmanos – e continuando com os primeiros califas “justos” e praticamente seguido por todos os sultões e governantes subsequentes, a jihad consistiu em “convidar” os vizinhos não muçulmanos a abraçar o Islã ou, no mínimo, submeter-se à sua autoridade política (como dhimis, cidadãos de segunda classe); se os não muçulmanos recusassem, como quase sempre acontecia, ou se insistissem em manter sua própria identidade religiosa e liberdade distintas do Islã, a jihad seria proclamada, as terras dos não muçulmanos seriam invadidas, com o resultado parecendo um cenário digno do Estado Islâmico, com pirâmides de cabeças decepadas, igrejas, e outros templos de adoração, queimados, e mercados de escravos de mulheres e crianças espalhados pela paisagem.

Isso durou quase 14 séculos. É preciso apenas olhar para um mapa do mundo muçulmano hoje e perceber que a esmagadora maioria dele – todo o Oriente Médio, norte da África, Turquia, Ásia Central, até o leste do Paquistão e além – foi tomada por conquista violenta em nome da jihad. Toda criança muçulmana é ensinada isso na escola primária; e isso é uma fonte de grande orgulho e validação [da verdade do Islã].

Em suma, alguns desses textos considerado muito sagrado para “renovação” ou reinterpretação ensinam coisas problemática; nem renovações construídas sobre mentiras – como a afirmação absurda de que a jihad foi e sempre será defensiva, e para a proteção dos muçulmanos, e nunca ofensiva e para a propagação do Islã – jamais encontrarão raízes e crescerão.

Em resumo, esse é o problema da tão elogiada conferência internacional recentemente organizada pela Universidade Al Azhar, a pedido do Presidente Sisi. Embora muitas conversas encorajadoras e progressivas tenham acontecido, lamentavelmente, muitas delas devem, necessariamente, ser relegadas ao domínio da conversa fiada.